長谷川六|2

Interviewer|山崎広太

ポスト・モダンダンス

―長年ダンスにかかわってこられたなかで、時代を動かすような印象的な流れがあればお聞きしたいです。

自分にとっての衝撃は、まず《禁色》であり、《禁色》を含めた新しいものだった。例えばマース・カニンガムが来たり、ジョン・ケージが4分33秒を弾かないで演奏したり、すべて草月アートセンターの催しで、丁度私が学生から社会人に変わる頃で、欠かさず見に行っていたんです。だから、イヴ・クラインは見ていないのですが、身体に絵の具を塗りたくってバーンとやったジャクソン・ポロックを見ていますし、床の上を転げ回ったり……。芸術というもの、自分が高校、大学で勉強した価値観が、どんどん変わっていっている、そのことがやはり刺激的でした。ダンスでいえばポスト・モダンダンスですね。一方で、アメリカはベトナム戦争にどんどん突っ込んで、60年代、70年代が悲惨だったわけです。だけど私たちは、そういう情報を教えられないで、ただ変革。アートが変わっていったということだけに目を向けていった。実際には、ひた隠しにしているけど、学生運動で、コロンビア大学で学生が死んでいる。それから赤狩り、ベトナム戦争といったアメリカの共和党が世界に対して発信していない、さまざまな事柄が内側にあった。それがポスト・モダンダンスの背景にありますね。それともう一つはアンディ・ウォーホルです。大量生産することによって巨額のお金を得るということ。その同じ時代にヨーゼフ・ボイスは緑の党を作っている。そういうかたちで本当にさまざまなことが世界中で起こった。そういう時代、その変わっていくことに、キョロキョロというか(笑)、どっぷりと浸っていました。1975年に「Dance Today」で日本にトリシャ・ブラウンたちが来たとき……。

―そのお話を詳しくお聞きしたいです。

あのときは、トリシャとシモーヌ・フォルティとディヴィッド・ゴードン、それからグランドユニオンが来ましたね。グランドユニオンにはスティーヴ・パクストンも含まれていた(その後に来たときかな、パクストンは日本に残って合気道からコンタクト・インプロヴィゼーションのアイディアを得た)。そして日本からは花柳寿々紫さんと厚木凡人さんとで、7日間、パルコ――昔の西武劇場で公演があった。支配人が、この劇場始まって以来の不入りだったと(笑)。どんなに努力しても切符が売れない。大体アメリカでは無料公開か、どんなにお金を払っても5ドルとかそのくらいだったんですよ。それをいきなり何千円というお金で見せようっていうのが、企画そのものが無理だったと思います。だけどそれは西武の買いでやったのです。それを成立させたのが厚木凡人さんだった。

―買いを成立させたとは、どういう意味でしょうか?

誰かが経済的に責任を持たなければできないことですよ。彼らがギャラをもらい、パルコに滞在費を持たせるというのをとりつけたのが凡人さん。これは、どうしてそんなことができたのか凡人さんに聞いてみたい。とにかく、支配人から切符を売ってくれと毎日電話があるんです。私はできるだけの切符は売ったのですけど、入りませんでしたね。大使館はもちろんバックアップして、切符も彼らが買い取って、大勢のアメリカ人はよこした。それからアメリカンセンターでもレクチャーがありました。やはりトリシャたちの仕事は、話に聞いているだけで見るのは初めてで、もの凄い刺激でした。ポストモダンの情報は、69年から在研が始まりましたから、その前からフルブライトに行った人などからもぽつぽつと入っていたのです。だけど、あんなに大きく情報がもたらされたのは、とても意義があると思います。凡人さんはもちろんのこと、若い人たちでも、高槻美亜さんなど、そこから刺激を受けて仕事をした人たちが大勢出ましたね。花柳寿々紫さんの作品で、彼女は男装して、とんでもないポストモダンな日本舞踊だった(笑)。ただ、大きい問題は、アメリカにはポストモダンが起こりうる社会的な状況があったのです。日本はバブルの最中ですから、危機感はないですよ。だから受け入れ方は全然違ったと思います。

―ポスト・モダンダンスの背景を、もう少しお聞きできますでしょうか?

アメリカのダンス界では、マーサ・グレアムやアルヴィン・エイリーたちが、非常に強固な舞台芸術の組織を築いている。アメリカのモダンダンスというとマーサ・グレアム。グレアムはどういう作り方をするかというと、テーマを決めて、音楽家、美術家を決めて、舞台の上で最高の踊りをすることへ全てを集約していく。それに対して、あれは嫌だと言って辞めたのがカニンガム。カニンガムは何を言ったかというと、空間には定点がない、主役なんか必要ない、空間のどこに点においても、そこが中心になりうるんだということを言って、サイコロでフレーズの順番をきめてアブストラクトなダンスを始めた。これは大変なことです。そのバックアップがジョン・ケージ。ジョン・ケージというのは、アメリカの芸術家としてもっとも尊敬されている人でしょう。その人がバックアップして作っていくダンスですから、これは皆、興味を持ちますよね。興味を持って影響を受けたのが、ポストモダンの連中です。そしてトリシャ・ブラウンの《ルーフ》のようにビルの屋上で踊るなど空間を転位した。ディヴィッド・ゴードンのようにミニマルにアプローチした。シモーヌ・フォルティのように自然を踊った。みな新しいダンスの概念を示していったのです。

―現在でもカニンガムと、ダウンタウン、いわゆるポストモダンのアーティストは融合しています。

そしてもっと面白いのは、カニンガムのスタジオの中で、ワークショップをした人がいるのね。このロバート・ダンのワークショップが非常にオープンな、今のポストモダンの人たちがウェルカムしそうなワークショップだったんですって。それがポストモダンの人たちの意識改革をしたのですね。皆そこら辺に集まって、こういうことをやろう、ああいうことをやろうというふうに考えた。それは、マーサ・グレアム以前には戻らない、自分たちは確実に新しいコンセプトのもとで新しいことをやるんだということを誓い合っているんです。シモーヌとかトリシャがアンナ・ハルプリンのところに行っているのも見逃せない。アンナは終始一貫して、身体は自由でなきゃいけないと、東海岸の舞台芸術であるダンスを否定しまくった。彼女は踊らせないために竹竿を持たせて踊りを作ったというぐらい、踊るんじゃないって言い続けた。じゃあダンスとは何なのか。彼女は、身体と精神が融合した、身体そのものの本当に自然な動きを見せなさいということでダンスを作り続けた人です。その影響をどっぷり受けたのがシモーヌやトリシャ。その二つが融合してポストモダンというのが出てきた。出てきたきっかけは、ロバート・ダンのワークショップの第一回目の発表会だったのです。それは後で、ポストモダンの第一回という共通認識になったのですけど。でも、アイディアとしては発表会。日本で言う発表会とは違い、そこで勉強した人たちが自分たちの作品を持ち寄った会です。それが成功したので、ジャドソン・チャーチをタダで使ってよろしいと、毎月できるようになったわけです。向こうでも空間を借りることに対してのプレッシャーってありますでしょう? そこを自由に使っていいという、お墨付きをもらった。そのようなアートの風が日本へどんどん来ましたよ。

コンテンポラリー・ダンス

―ではピナ・バウシュを始めとしたヨーロッパの流れについても、お聞きしたいと思います。

1982年夏、大駱駝艦がアヴィニョン・フェスティヴァル出演するというので、私も取材に行きました。するとアヴィニョン駅近くのセレスティンで大野さんの公演があるというので行くと、なんと大野さんが歩いているじゃないですか。それで、おうおう来たか来たかと言われて(笑)、大野さんのお付き人の所がツインルームに一人だったので、そこに泊めてもらってずっといたんです。そのときに見たのがマギー・マランの《May B》だった。私はびっくり仰天しましてね。これは何だ、何だ何だ何だ何だと思って(笑)。そのとき、トリシャ・ブラウンは吹っ飛びましたよ、完全に。何が原因だったのか。全員老人で、ウッウッなんて言いながら、こうグルグル廻るだけ。行列してどこかへ行っちゃう。ダンスのテクニックなんて何も出てこない。もちろんダンサーでなきゃできないですけれども、テクニックに頼っていない。これ何ですかって周りの人に聞いたのですよ(笑)。そうしたら《May B》であって、『ゴドーを待ちながら』が下敷きになっていると言われて、ハーこれは凄いなと、調べてみようと思ったんですね。その次の年は、ジャンクロード・ガロッタも見ることができて、何じゃ何じゃと思っていて、やっぱり一番感じたのは言語があることです。言語、言葉というものが持っている、あるいは言語が作り上げる芸術的な環境が、ダンスのなかにもの凄く明快に取り上げられている。皆は自伝的なものだって言うけれど、私は《カフェ・ミュラー》もピナ・バウシュの作品は、それがもの凄く多いと思います。ただピナの場合には、言語はもちろんだけれど、いわゆるドイツ人の持っている理性的な部分があるでしょう。ああいう理性の働き、それを彼女は非常に強調したかった。政治や社会の組織が何かを非常にコントロールしていくなかで、自由がない、理性が輝くことができないということに彼女は気がついて、ああいう作品を作っていったのだと私は思うんですよ。クルト・ヨースは《緑のテーブル》で、ダンスは社会的な内容を持たなければいけないとはっきり言っています。《May B》を見たときも、最初は社会的とは思わなかったのですけど……老人問題っていうのは社会問題でしょ。

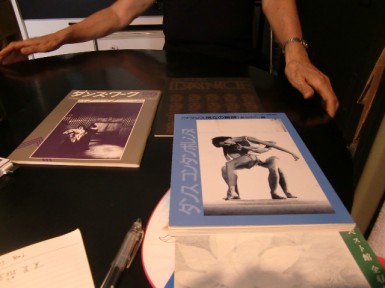

こういうふうにじわじわと何か自分の方に来るものがあったので、82年から85年までヨーロッパに毎年行って取材して、これを(ダンスワーク『フランス現在の舞踊』)刊行しました。いみじくもフランス大使館の人が、そんな早い時期からよく目を付けたねと言っていました。82年というと、ダンス・コンタンポレンヌが生まれた年だそうです。何故彼らが生まれたかというと、政府が金を出した(笑)。これはガロッタが言っていたのですが、70年代の終わり頃から、政府へ皆で押し掛けて、それまでバレエにしか与えていなかった助成をコンテンポラリーへ出せって、ギャーギャーやったんですって。その結果、助成が出るようになった。そういう時代に目を付けたのは何故かといえば、面白かったのですよ。いまでも私、思い出しますね、あの名作(《May B》)は。80年代の驚異ですね。

―例えば、フォーサイスはそんなに衝撃的ではなかったですか?

フォーサイスは、また別ですよ。私、I love Forsythe なんです(笑)。あの人はバレエというものを基準に、バレエのテクニックを用いながら、絶対バレエではできないようなことをやってのけたのではないか。例えばアラベスクして、身体を支える手が重力に合わせて少しずつ下がっていく。その時間は緊張とスリルがあり武術にみえる。フォーサイスの、動きの限界を捉えようとするところは非常に興味深い。彼が何かメチャクチャな装置を作って、埼玉で2億だか3億だかお金使ったとか、ああいうのは好かんですけど。