小川水素Co.《arms》観賞日誌

Review|富田大介

photo

photo

Waits

腕の重さをはかることがダンスに成る?

小川水素さんとは昨年のS・パクストンのワークショップで知り合いになった。聞けばT・ブラウンのスタジオに通ったこともあるらしい。「ルール」や「ゲーム」あるいは「タスク」など、彼女の作品が時のキーワードを引き寄せるのも理由のないことではないのだろう。とはいえ、既製服によるファッショナブルな紹介を得意としない者としては、それら鍵語での諸々の構成の解説は他に譲りたい。この欄ではむしろ(コンタクト・インプロヴィゼーションの

思想やジャドソン的な試みの現代的発展を思いはかりながら)、話をひとつのシーンに局限し、作家の直観へと近づく努力をしてみたい。

出演者の話によると、「腕の重さをはかる」というテーマは、シンプルに「秤(はかり)」を形にした来島友幸さんの美術によって具体的になっていったらしい。天井からバネ仕掛けによってリング(輪)が2つ、間隔をあけて吊られており、それらの間を細長いチューブが蛇のように浮遊している。それぞれは連動し、ダンサーがリングに腕を掛ければ、その力量に応じてチューブが動き、中から青色の液体がこぼれる仕組みになっている。滴る液は水の入った透明な瓶(かめ)に受けとめられ、水色を少しずつ深めてゆく。目に見える水瓶の濃さはしたがって、オブジェが受けた重みの「目盛り」になる。ただ、目盛りとは言っても、数値とは別の仕方で重さを可視化したこの洒落た美術が示す「値」は、質的差異(ニュアンス)なのだから、畢竟するに、この秤が測量するのはダンサーの腕の「質」つまり「感度」なのだと言ってよい。

もしこんにちの舞台が、以前にも増してなまなましいコンテンポラリー性(同時性・ライブ感)を観る者に与えているとすれば、それは鋭敏な作家たちが、人間の神経‐生理的な現象も含めた体性感覚の反応を、生(き)のままに「作品」(の一部)とすることに成功しているからだと思う。彼らは現場で生起する自身の体の反応を、直接、作品にする方法を錬成している[*1]。小川さんが今回、「秤」を枠組みにして「重さ」を動きの探求のモチーフにしたのも、それが既得の方法(「グリッド」)を補い、運動のなまなましさと必然性を私たちに届けるものと予感したからだろう。

揺動するバネ仕掛けのリングに腕(の重さ)を掛ければ、いかにそれを慎重に行おうとも、力の流れは半ば脱コントロールされて自身にかえってくる。腕は動かされ、その動かされた腕に体が動かされる。主体の浮いたそんないいかげん(良い加減)な動きによって、観ているこちらの体性感覚はふっ~と、ダンサーの揺れに同化したような感じになる。

個人的には、このベクトルでの「自然な」ダンスはもっともっと開発されて良いように思っている。観賞用に秩序づけられた有意的な身体運動(ダンスという第二の自然)をミスなく披露することも立派だが、その一方で、ヨガをはじめとする、自身のために体性感覚を研ぎ澄ます脱力集中型の訓練から、原初の自然(自律神経系)を調整し、半ば無意識に反応しうる柔らかい身の構えで“ダンスが起こるのを待つ”、そんな振付もありなのではないかと思う。

たしかに、現場での知覚と切り離せない体性感覚的反応をそのまま作品とするのは至難でもある。《arms》おいては、察するに、出演者たちの努力の大半は(今後への期待も込めて言えば)いかにこの気張る「私」を脱力させて、物理や自然の導く重さと力の移行に身をまかせることができるか、という点に充てられたのではないだろうか。煎じ詰めれば、リングと腕、体、そして連動するパートナーの運動の質的差異を感知するセンサーに成るということか。

リングに腕を通して遊ぶあのシーンに凝縮されていたのは、だから、さりげなくも真摯な問いかけ――「ダンサー」は現場で“感度良好”に成れる人のことでしょ、「ダンス」はその感度を実はリアルタイムで共有できるアートなんじゃない?――という私たちダンスに携わる者への原理的な問いかけなのだ。「(腕の)重さをはかる」という一見奇抜な発想は、実のところ、この思想を分有するダンスの仕組みを探求するには、お誂え向きの leading ideaなのであるに違いない。パクストンのめくばせする横顔がふと浮かぶ。

[とみた・だいすけ|ダンス好き 神戸大学大学院生]

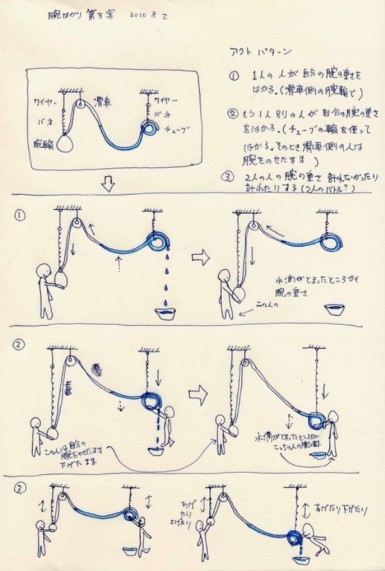

来島友幸|《arms》の美術「腕はかり」エスキス

小川水素Co.《arms》

振付:小川水素

出演:坂本知子、湯浅燈、小川水素

美術(腕はかり):来島友幸

─

2010年8月13日-15日(観賞日:15日)

RAFT

「名づけることのできない仕事#1」(出演:小川水素、池田拓実、川崎歩)にて

- 例えば勅使川原三郎(近作では《オブセッション》)。ただ、この作品はシアターコクーンなどの大きな劇場でやるべきなのかという疑問はある。“オブセッション”が真に享受されるには、あの神経に差しこんでくるバイオリンの音に生理的に反動してしまっているかに見える勅使川原の身振りが、その微細な震えとともに私たちに知覚されねばならないはずだ。近年の彼の仕事は、深淵な探究であるにもかかわらず/あるがためにか、会場の規模とかみ合っていないように感じられる。Back