木内俊克|1

Interviewer|福留麻里

Whenever Wherever Festival 2018「そかいはしゃくち」の空間デザインを担当する木内俊克さんへのインタビューです。木内さんの普段の活動の紹介や考えていること、都市にまつわること、今回のフェスでの空間のあり方について。話はゆらゆらと揺れ動くように流動的に進みながら、柔らかく核心に迫る独特な木内トークをぜひ読んでみてください!

都市の表記方法

―自己紹介の意味も込めて、普段の木内さんがやっている仕事と、いまのご興味など伺えたらと思います。

先日、関東学院で、講評とレクチャーをやりまして。課題は関東学院の中津先生が出されていて都市を分析し問題を抽出して、それを自分たちの発見した視点に基づいて表記するというものでした。ダイアグラムを自分たちで考えて書いて、その書いた自分たちの尺度と見方で街を捉えて、捉えた結果、じゃあどうしたいのかということを結論として引き出すんですね。

そこで、にわかの関心も含めて、「演劇とエミュレーションまたは人工知能」というタイトルで話をしました。演劇をとおして「都市を表記する」そもそもの目的意識が整理できると思ったんですね。一方で、「エミュレーション」と「人工知能」っていうのは、もともと興味があった表記方法というか、どうやって都市を記述するのか、アプローチするのかのキーワードとして出しました。

―「エミュレーション」ってどういうふうに使う言葉なんですか?

「シミュレーション」ってありますよね。物事を模倣するときに、原理がわかって、つまり演繹的に組み立てて、こういう作用でAっていう力が加わったときにBっていう動きが出ることを、科学的に検証されたロジックを使ってやるという。ただし論理を組み立てて物事を再生しようとすると、非常にコストもかかるし労力もかかるし、そもそもできないとか難しいとか曖昧すぎるとか、そういう問題があるときに、むしろ同じような結果が出る擬似的な仕組みでいいから作って、想定される問題とかインプットが入ったときにそのプログラムがどう反応するのかチェックしようというのがエミュレーションのようです。とりあえず、エミュレーターでいいから作って走らせて、仕組みがだいたいうまくいっているかチェックしようと。そういう感じの使われ方をするようです。

―具体的に例えばどういうことに使われるのですか?

機械のバグ取りとか、チェックとか、そのシステムが自分たちの想定した目的に沿っているかの検証に使うようです。僕はエンジニアではないので、エミュレーターを、厳密にどのように運用しているのかっていうのは、そんなにわかっていませんが、都市のふるまいとか目的を考えようとするときに、非常に使えるというか、エミュレーション的にしか都市って考えられないのではと思ったんですね。都市とか空間って、すごい複雑系じゃないですか。複雑系って、一般的な意味とも違う、むしろ不純というか、自然現象のような美しさや原理で説明しきれない一貫性のなさを指して今は言っています。

都市における人間のヒューマンスケールで起こってることとか、人間の下す判断とかって、そういう一貫性のなさを持ってる世界だと思うんですけど、そこに対処するのであれば、精緻さを持って綺麗に秩序立てて世界を構築するより、それをそのまま理解したいというか。あるいは理解するってことが、できてるのかできてないないのかさえもわからないまま、けどとりあえず運用できる状況の中でものを作っていくことができたら面白いなって思ってるんです。

そういうことを、いろいろな気持ちを込めて、一言で言える言葉ってないかなって思ったときに、エミュレーションは便利だなと。現実をかなりフェイクして、けど、だいたい乱暴に言えばあってるみたいなものを使いながら、現実の世界で起こってくるブレを積極的に受け入れつつ作る。むしろずれが出ること自体に価値を認める。それが僕にとっての表記方法の話です。

人工知能っていうのは、最近興味を持ち始めて、これも完成された話というよりは現在形の話なんですけど、人工知能って、精緻さを欠くというか、物事をいい加減に判断できる仕組みなんですよね。やっぱりそもそもが非構造化データというか綺麗に成形されていないデータをたくさんのませて、とにかくそれに対して彼らが返してくるレスポンスにいい悪いを評価するっていうことだけ繰り返す。それを学習って呼ぶんですけど、学習プロセスを経てなんとなくそれっぽいことを言いはじめるってのが面白いところです。有名な話だとグーグルの人工知能の、AlphaGoです。

囲碁は、人工知能が勝つのはもう10年かかるだろうって言われていたらしいんですが、去年勝っちゃったんですよね。それって何が突破口だったかというと、これまでの人工知能は、総検索的に、ゼロからあらゆる決め手を総当たりして、その中で一番いいと思われる手を打つっていう方法だったらしいんですけれど、それとコンピューターが出せる性能のせめぎ合いで勝ててこなかった。つまり、総あたりは、コンピューターにとっても重すぎるって問題があって、人間のなんとなくのヤマカンみたいなものの方が強いっていう時代が長かったらしいんですね。けど、勝っちゃったのは、その「なんとなく」ができるようになったということのようで。それは、理屈ではうまく説明できないんだけれど、「なんとなく」碁盤目上のどの辺を見ている時に、ある状況に対して勝ちやすいのかを学習させるわけです。この辺見てれば、なんか勝てるっていうのをとにかく色々なケースでやり続ければ、全く理屈は追いつかないんだけれど、こういう状況(パターン)だったらこの辺見てると勝つ、という傾向を学習してきて、人工知能も、この辺が勝てそうみたいなので、ギュッと絞るとなんとなく山張った後に可能な時間その中で総当たりして、強そうな手を選んで打つっていうのができるようになったようなんですね。結果、それで人間にも勝てるようになった。

―えー面白いですね。じゃあそれで10年がかなり短縮されたってことですよね。

論理的には飛躍してるとか、現象の内実はよくわかんないブラックボックスなんだけど、なんとなくあってるというような話をジャッジできるっていうようなものが出始めてるのが面白いなと思って。僕は、こういうものはデザインに対して強力なツールになるんじゃないかと思っています。今デザインって言っちゃったけど、都市をどう見るか、どう表記するかっていうことに対して、意外なところ、僕らが見えていないことを返してくる存在で、けどなぜだか納得してしまう視点を提供してくれる存在として、人工知能に興味があるってことですね。

演劇的経験—人のふるまいと空間の変容

で、演劇の話に戻るんですけど。「演劇」は、興味はありつつもあまり触れる機会がなかったのですが、去年初めてチェルフィッチュを見たのと、年明けに、高山明さんのレクチャーを聞いたことが足掛かりになりました。僕が面白いなと思ったのは、高山さんは、舞台っていうより、観客がいれば演劇が成立すると話されていたんですね。

僕はPort Bの「東京ヘトロトピア」とかは知っていたけど、その概念が何に依拠してるのかってあんまり実はよくわかっていなかった。で、彼が言っていたのが、昔のギリシャの劇場が、山の上にあるのは都市を見下ろせる位置にあるからなんだと。舞台が、その都市を見るためのデバイスで、舞台を通して眼下に見下ろせる街を見ながら、その都市の神話をツールにして、都市について議論を交わすっていう。その頃は、演劇は、まじまじと何も喋らずに見るっていうものではなくて、そこで起こってることについて活発に議論するためのものだったらしいんですね。客席自体がテアトロだったんだと。

僕は非常に面白いと思ったのは、舞台をとおして人を、人をとおして街を制御するという確固たる仕組みがあったんだってことなんですね。これは、高山さんに限らず、建築でも一部の分野では受け入れられ考え方として、物自体は変わらなくても、見る人の視点が変わってしまえば空間って変わるという発想がありまして、僕も基本的にその立場に賛同していたので、高山さんの話していた演劇のあり方に共感を覚えたんです。人の振る舞いが変わってしまうことのクリティカルなきっかけや、インプットがわかれば、そこに介入することで、街が変わったとか、都市が開発されたって言えるんじゃないかなと……。

―面白い!極端な話、見た目が何も変わらなくても街が変わったってことが起こり得る。

起こり得るって僕は思っていて。僕は結局ものを扱う側なんで、それをやりたいにしても、「何が変わるか」「何が変わると人が変わるか」っていうことを考える、そこに行き着くことが僕のプロフェッショナルだとは思うんですけど。そこをやろうと思ったときに、それって、高山さんの言葉を借りると演劇なんだなって僕は思ったんですよね。

で、チェルフィッチュなんですけど、僕が少なくとも受け取った情報・メッセージは、人格と身体の一対一対応を疑ってる感じというか、都市空間の中にいるときに、自我は必然的に揺らいでいて、むしろそういう揺らぎを感じるために行く場所が都市なんだ、と気づかされました。そういう風に考えさせられること自体が、演劇的経験なのでしょうが、都市とか、環境を作る人がやることって、本来的にそういう作用をもつ場所や仕組みを積み上げていくってことですよね。

その場所とか一連の行為とか経験を経由してしまったから、世界が違って見えてしまうということを、どうやって誘発したり介入したりするか。チェルフィッチュ的な話で言えば、一人の人へのアクションかもしれないし、集団的な作用かもしれないけど、そういうものが混ざり合ってないまぜになっている場所が、パブリックスペースなのだとすると、その中で何がデザインの対象になるか、介入の対象になるのかっていうのはすごく面白い話ですよね。

―今言ってた、一人にアプローチするか、集団にアプローチするかって話は、客席の中で起こることとしてですか?

そうですね。客席としての集団っていうものが、多分、一として演劇を経験することもあれば、多として演劇を経験するってこともあるかもしれない。音楽でもそういったことありますよね。僕は昔バンドをやってて、ボーカルだったんで。なんか音楽やってる時の渦って、一とか身体とかわかんなくなるじゃないですか。

―うんうん、わかりますわかります。

その感覚は、僕はリアリティある話なんで、いつも考えています。ただ建築はもしかしたらそれは不得意かもしれないんですけどね。非常に波風立たない介入の仕方なので、人に対して。

―出来上がってからの変化が、建築そのものとしてはあんまりないですもんね。

すごくじんわりしてるというか。それだけに、サブリミナル効果みたいな、昔の都市伝説というか、テレビの中とかで、サッとホットドックとかが0.1秒横切ると食べたくなっちゃうみたいな、そういうことはできるのかもしれないとは思っていますが。

曖昧にしか理解できないことに介入する

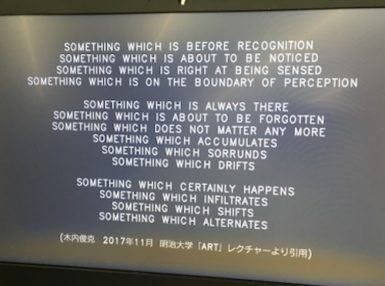

以上の話を総合すると、僕が興味を持っているのはそういう曖昧な判断装置としての、エミュレーターとか人工知能とか、それに類するようなデザインのアプローチを使って、ごく曖昧にしか理解できないことに介入するってことが一つあります。そういう僕がデザインの対象だと思ってるものリストみたいなのがあるんです。これ、僕のレクチャーの時とかに標語みたいな感じで見せるんですけど、出してみますね。

こういう認識直前状態のものとか、もうすぐ、気づかれそうなものとか、今ちょうど感覚されている何かとか、認識の常に境界にあるものとか、もしくは、あまりにずっとそこにあるもの、例えば空気とか……。

―あー、でもそういうことに興味があったらチェルフィッチュは面白いでしょうね。

そう、忘れられていることとか。昔意味あったんだけど、最近意味無くなりつつあるものとか集積するもの、取り囲むもの、変化するもの、けど確かに起こっているもの、介入していく、染み込んでいくもの、変化ですね。とってかわるもの、こういうものが都市にあるものとして大事で、なんかこの辺のことはいつも考えています。

―形から一番遠くにあるものに興味の中心がありながら、めっちゃ形を作らなきゃいけないの、なんかこわそう。決める時とかの、決めるっていうのはどういう感じなんでしょうね。って思っちゃいます。

引き裂かれてるんで、なかなか結論にたどり着かない、だから面白いのかなっていうのはあるんですけど。