これは確かに、ダサカッコワルイ・ダンスだわ|2

Text|郡司ペギオ幸夫

3. スパイラルホールとカニッツァ図形

ダサカッコワルイ・ダンス、当日。観客は、スパイラルホールの大広間で、車座になって椅子に座り待っていました。演者が現れます。その瞬間、私は演者の一人の姿を見て、ダンスが始まる前からわかりました。これは紛れもなく、ダサカッコワルイ・ダンスになるわ。もう間違いないわ。彼は、丸刈りがちょっと伸びたような頭に、上半身はワイシャツ、下半身は七分丈のような黄緑色のジャージで、黒い靴下を履いていました。

私には、ことあるごとに脳裏をよぎる、ハンガリーの生化学者で生物計算機研究者の姿があります。まだ分野が発展する可能性もおぼつかなかった90年代初頭、バイオコンピューティングの国際会議の懇親会で、その小太りの中年男性は、マティーニのグラスを持って私に声をかけてきました。飲んでるか。俳優のダニー・デヴィートを知っている人は彼を思い出せば、まず間違いがない。『カッコーの巣の上で』では賭けトランプの点棒がわりのタバコを半分に折ってジャック・ニコルソンに叱られたマティーニを、『ツインズ』ではアーノルド・シュワルツネッガーの双子の兄を、『バットマン リターンズ』ではペンギンを演じた彼のことです。国際会議の懇親会と言っても、そんな大層なものではありません。芝生の公園に、大きなテントを張り、地面に直にテーブルを並べ、クラッカーや飲み物が並べられているだけでした。マティーニグラスの彼は、ものすごく小柄にもかかわらず、上下の黒いジャージはサイズが合わず、七分丈のように脛が見えています。足は裸足に黒い革靴を履いていました。丸刈りに近い超のつく短髪で、笑顔を浮かべる丸顔の姿は、異界の住人を思わせるものでした。

ネットなど存在せず、メールさえおぼつかなかった90年代初頭、つまり現在使われる通常のコンピューターですら可能性の限界は無限の果てに思え、その枠組みの中でいくらでもやることがあると思えていた頃、わざわざその枠組みの外に出ようというのが、生物計算機の構想でした[*1]。その会議の参加者は、生体組織や生体高分子を用いてコンピューターを作ろうとしていました。そのようなコンピューターでは、計算限界ギリギリのところで実現される、不安定さをある程度引き受けながら、創造に開かれた計算が構想されました。数学者が想定してこなかった、数字の世界だけではない、物質を伴う現実世界における計算限界、それに触れながら進行する、拡張された意味での、もはや計算とは言えないかもしれない計算に、「生きている」ことを見出そうとする研究者。そういった人たちが、そこには集まっていたのです。それは、オーソライズされた固い研究者から見たら、なんとも胡散臭い、山師のような連中だったでしょう。まさに異次元の、無関係な人間たちだった。だからこそ、意識しなくても、外部に触れる彼らからは、異界の匂いが滲み出るのです。形から入るんじゃない。逆に、意図せず、自ずから、外部の気配を纏ってしまう。それが七分丈のジャージに黒い革靴だった。ダサカッコワルイ・ダンスにおける、七分丈に黒い靴下は、まさに異界からやってきた者の正装だったのです。

果たして、私の直感は、想像以上に当たっていました。左右の手を同期させていたかと思う刹那、非同期にし、足は崩れそうになりながら、常人では持ち堪えられないバランスで次の動きを導いていく。ぶちまけられた道具を、ダンスにおけるモノボケのごとく使う気配を見せ、モノと肉体を融合させたかと思うや、それを打ち捨て、否定する。激しい動きが突然完結し、肩を組んで暗号のような言葉を吐きながら、空虚な日常を作り出し、永遠に歩いていく二人を観客に思い出させながら、崩れるように離れていく。それを着用しなければ危険な惑星に降り立つように、突如、トウシューズを履き、つま先立ちのまま他方の太ももを胸につけるように伸長し、ダンスにならないダンスをする。それは、身体化でありながら、同時に、脱身体化であって、身体化と脱身体化との裂け目によって、異界を召喚するパフォーマンスなのです。

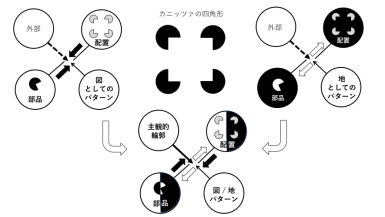

ここで繰り広げられたダサカッコワルイ・ダンスについて理解するには、心理学で頻繁に用いられるカニッツァの多角形[*2]に対する、私の理解を示しておくことが一助になると思います。図1の上段中央に描かれている図形が「カニッツァ図形」です。それは内向きのパックマン——「口を開いたように一部を欠いた円」——が、口を内側に並べた図形なのですが、これを見ている皆さんは、黒い4つの円の上に白い四角形が置かれているように感じるでしょう。この、存在しないはずの、知覚される四角形が、「カニッツァの四角形」です。実際には存在しないけれど、白い面として感じる四角形の辺は、主観的輪郭と呼ばれています。実際、脳の後頭葉の一部が積極的に、この多角形を作り出していることがわかっています[*3]。幻覚が見えるなんていうと、特殊な話に聞こえますが、人は誰もが日常的に幻覚を見ている。カニッツァの四角形は、それを教えてくれます。

図1. ダサカッコワルイ・ダンスのメタファーとしてのカニッツァの四角形.

カニッツァ図形はカニッツァというイタリアの研究者が考案したわけですが、これと同様に、なにか想定もしなかったことが知覚される仕掛けの作り方として、カニッツァ図形は極めて参考になると思います。それは私の私見ですが、それを少し丁寧に説明します。まず図1上段左の図を見てください。ここでは4つの円が描かれています。右上と左下の円は、レベルの異なるもので、同列に扱うと色々問題がある、そういったもののペアを成していると思ってください。だから中央に向かって線は伸びてますが、切れています。カニッツァ図形の場合、左下に部品であるパックマン、右上には4つのパックマンの並べ方(配置)がここにセットされています。パックマンは部分、配置は全体を示すとも言えますから、レベルの異なるものです。右下の円は、このペアをなすものの関係性、レベルの異なるものを接続する概念を示しています。ここでは「図としてのパターン」と記されていますが、それは、パックマン自体とそれが作り出す配置を、注目する図としてみること、を意味しています。この円から中心に向かう細い矢印は、ペアを接続しようとする力を表しています。しかし関係づけられたとして両者が原理的に融合することはないので、先述のペアから伸びる線が繋がることはありません。

左上にある円、ここではその中に「外部」と書かれている円は、ペアを考える水準の外部にあるものを表しています。単に、4つのパックマンを並べてみる時、パックマンが作る配置以上のものは見て取れないでしょう。例えば、パックマンの口を全て外向きに向けて配置すれば、部品と配置によって4弁の花を表しているようには見えますが、そこでは、部品と配置で完結しており、その外部は関与していないことがわかります。その意味で外部が召喚されることはないため、この第4の円、外部、から中央に伸びる矢印は点線に留まります。部品と配置は、別のものですが、「図としてのパターン」によって、接続されようとします。この接続させようとする様子を示しているのが、互いに中心を向いている、黒く塗りつぶされた太い矢印の対です。

同じカニッツァ図形に向かいながら、今度はその背後に注目することにしましょう。それを図的に表しているのが、図1上段右の図です。背後に注目するとは、図であるパックマンを抜いて、むしろ今まで図を浮き上がらせるだけの地を、図として反転することです。それを強調するために、図1上段右の図では、右上、左下の円が黒くなっています。ここでの部品と配置を結びつけるもの、それもまたパターンですが、今度は図・地対立の観点からすると地に焦点を当てていますから、地としての部品(左下)、地としての配置(右上)を接続する概念は、「地としてのパターン」(右下)となります。ここでも、地に注目するだけでは、外部(左上)は関与していません。だから外部から伸びる矢印は、点線のままなのです。地としてのパターンは、本来、図として存在するパックマンの意味を脱色し、失わせています。配置さえも、その背景に注目することで、配置自体が意味を失います。だから、地という「無関係な漆黒」によって、パックマンという部品やその配置という概念は、関係づけられるという意味さえ失ってしまう。つまり部品と配置は、無限に隔てられてしまうのです。それを表しているのが、図の中央から部品、配置の各々へ伸びる白抜きの太い矢印対です。それは部品と配置が隔てられることを意味しています。

さて、図としてのパターンは、部品と配置を接続させようとし、地としてのパターンは、部品と配置を切断し、その間に空虚な闇を作り出すのですから、全く逆のことを主張しているように思えます。図としてみるか、地としてみるか、その間を逡巡し、いずれかに決まるというのが通常の視覚のあり方でしょう。そのような騙し絵は、アハ体験と呼ばれてかなり流行したものです。ところが、皆さんが知覚した「カニッツァの四角形」は図でも地でもありません。第一に、主観的輪郭に囲まれた白い四角形は、パックマンの配置を図として注目し成立するのではありませんから、図としてのパターンではありません。第二に、知覚されるカニッツァの四角形は、パックマンの背景ではなく、黒円の上に置かれた四角形として知覚されるので、地ではないのです。実際、カニッツァの四角形は明るく知覚され、黒円の置かれた平面より手前に知覚され、遠近感が作り出されています。その意味で、同一平面上にある、図・地関係を成していないのです。

図でも地でもない、カニッツァの四角形の出現状況を示している図が、図1下段の図なのです。この図では、部品と配置の円が、各々、半分白く、半分黒く描かれています。また上段左図にあった互いに接近する黒い太矢印対と、上段右図にあった互いに離反するする白い太矢印対とが両者ともに描かれています。これらは、下段の図が、上段左と上段右の図を重ね描いている状況を示しているのです。まさに、図としてのパターン、地としてのパターンを両義的に満たし、部品と配置の間に接続と離反の緊張状態が強いられているとき、果たしてその、緊張の果てに現れる、部品と配置の間の空白地帯に、「カニッツァの四角形」はやってきたのです。ここに、単なる心理学的に重要な錯視の例としてではない、藝術におけるメタファーとしての意義が「カニッツァの四角形」に見出されます。部品と配置で完結するような枠組み、せいぜい図としてのパターンと地としてのパターンとしてしか想定されない枠組み、には決してなかった「カニッツァの四角形」は、部品と配置のような対立的な概念が、共に要請されるような状況(ここでは図としてのパターン)と、共に脱色され排除されるような状況(ここでは地としてのパターン)を共立させるとき、召喚することができるということなのです。「カニッツァの四角形」は、想定もされない藝術的感興に相当する。パックマンを外側に向けたのでは、共に要請される状況と共に排除される状況は共立しません。せいぜい交代的に反復するだけなのです。口を内に向けたパックマンが、四角形を作るように配置されたことで、図としてのパターンと地としてのパターンは共立し、外部を召喚したのです。それがダサカッコワルイ・ダンスのメタファーなのです[*4]。

- そのパイオニアとしてLiberman, E.A., 1979. Analog-digital molecular cell computer. BioSystems 11, 111-124. Liberman, E.A., Minina, S.V., Shklovsky-Kordi, N.E., 1989. Quantum molecular computer model of the neuron and a pathway to the union of the sciences. BioSystems 22, 135-154. Conrad, M. 1985. On design principles for a molecular computer. Communications of the ACM, 28, 464-480. および、Conrad, M. 1977. Evolutionary adaptability of biological macromolecules. Journal of Molecular Evolution 10, 87-91. を挙げておく。70年代、英語を話さないロシア人のリーバーマンとロシア語を話さないアメリカ人のコンラッドが、独立に生物のタンパク質を用いた計算機を構想し、コンラッドはそのままもモスクワに飛んで共同研究を開始する。Back

- G.カニッツァ, 1985.『カニッツァ視覚の文法——ゲシュタルト知覚論』野口薫訳(サイエンス社).Back

- von der Heydt, R., Peterhans, E. and Baumgartner, G. 1984. Illusory Contours and Cortical Neuron Responses. Science, 224 (4654), 1260-1262; https://www.science.org/doi/10.1126/science.6539501.Back

- 図1、2の図式は『天然知能』(p.1註2参照)で用いた図式をわかりやすく発展させたもので、以下の論文に詳しい。Gunji, Y-P. & Nakamura, K. 2022. Kakiwari: The device summoning creativity in art and cognition. In: Unconventional Computing, Philosophies and Art (Adamatzky, A. ed.) World Scientific, Singapore (in press).Back