日常の時代に生きる記号を喰う:食マンガ批評試論|6

Text|久保明教

魔物を喰う

*注意:以下の文章には取りあげる作品の内容に関する記述(ネタバレ)が含まれます。

『ダンジョン飯』(2014~、既刊11巻)は、冒険者であるライオスたちのパーティが「迷宮」と呼ばれるダンジョンの最深部でレッドドラゴンに挑むが、空腹のために敗れ、ライオスの妹ファリンがレッドドラゴンに食べられてしまう場面からはじまる。ファリンがとっさにかけた脱出魔法で地上に戻ったライオスは、ファリンの肉体が消化される前に助けだし魔法で蘇生するために、残った二人の仲間(エルフのマルシルとハーフフットのチルチャック)と共に迷宮に戻っていく。

ライオスは迷宮内で自給自足すると宣言して、次のように説明する。「迷宮内には魔物が溢れている つまり生態系が存在しているということだ 肉食の魔物がいればその糧となる草食の魔物が! 草食の魔物が食う植物に 植物の栄養となる水や光や土が! すなわち人間も迷宮で食っていけるということだ!」。

二人は激しく反対するが、ライオスは迷宮一階で大サソリを捕らえ、料理しようとする。呆れるチルチャックに「おまえ前々から食べる機会伺ってただろう」と問われたライオスは、「ずっと黙っていたが俺は魔物が好きだ」、「姿や鳴き声 どんな生態をしてるのか」、「そのうち味も知りたくなった」と語ってチルチャックに「サイコパスだ」と言われてしまう。それでも、彼は大サソリを茹でて食べようとするが、通りかかったドワーフのセンシに止められる。センシは迷宮内で10年以上魔物料理を研究しており、ライオスらに以下のような大サソリ鍋の調理法を教える。

大サソリの頭、足、尾は必ず落とす(尾は腹をくだす)、身にも切れ込みをいれておくと熱も通りやすく、出汁も出て鍋全体がうまくなる。歩き茸は尻(石づき)と表面3センチ分を捨て、足はうまいのですべて入れる。さらにスライムを二週間ほど絶食させ乾燥させて(センシは携帯スライム干し網を持っている)スライスしたものを加えて鍋で煮込めば「大サソリと歩き茸の水炊き」が完成する。鍋のうまさに驚愕したライオスたちにセンシも加わり、ダンジョン深層を目指す冒険がはじまる[*1]。

本作で描かれる魔物料理は一般的な記号で指示されることのない比喩的なイメージである。読者にとってもライオスらにとっても「大サソリと歩き茸の水炊き」がどんな味なのかは、第1巻の冒頭で言及される「豚のシチュー」や「厚切りベーコンとイモのグリル」のようにはあらかじめ想像できない。だが、ある程度は実在の料理に擬えて把握することができる。大サソリをゆでると赤くなるシーンからはある種のエビが想起されるし、歩き茸の尻は「石づき」と呼ばれ、表面にはしいたけのように十字の切り込みが入れられる。高級食材とされる干しスライムの味は容易には想像できないが、その製法は昆布や海苔のようでもある。魔物料理という比喩的イメージに「エビ」や「しいたけ」のような一般的記号が重ね合わされることで、「大サソリと歩き茸の水炊き」からは海鮮鍋のような料理を想像することができる。

だが、そのイメージは同時に、茹でた大サソリを食べて嘔吐したライオスや、スライムに襲われて窒息しそうになったマルシルの姿(センシが救って食材とした)、センシの「歩き茸は[……]足はうまいのですべて入れる 独特ないい香りがするだろう」という発言によって異化される。それは、茹でて食べたら嘔吐するエビ、襲われたら窒息してしまう昆布、足からいい匂いのするしいたけが入った鍋料理となる。魔物料理が実在する料理に擬えられると同時に、その実在する料理の姿が魔物料理に擬えられることで変容する。魔物料理を通じて、比喩的なイメージと一般的な記号の相互作用が促進されるのである。

実在する料理のイメージが魔物料理によって異化される過程は、単に読者を独特のファンタジー世界に誘うだけではない。むしろ、本作で繰り返し描かれる戦闘(狩猟)と調理と食事の一連のプロセスは、食べ物とは生き物の死体であり、生きるために他の生き物を殺している、という私たちが普段あまり意識していないが当たり前の事実を前提として物語が進むことを可能にしている。戦って倒さなければ料理できず、食べられるかどうかもわからず、適切な調理法がわからないことも多く、何の料理ができあがったのかも時に不明瞭で、美味しいことも不味いこともあり、薬にも毒にもなる魔物料理のあり方は、『ゴールデンカムイ』(2014~、既刊27巻)で描かれるアイヌの狩猟生活と同様に、人間と魔物(動物)がどちらも狩る/狩られる可能性を伴う対称的な関係にあることを繰り返し強く示唆していく。

数々の魔物と戦い、それぞれの独特な生態を知り、調理方法を試行錯誤しながら完成した料理を食べる。魔物を食べることを通じてライオスたちの迷宮内での現実は様々に拡張されていく。だが、この奇想天外でユーモラスな異世界冒険譚は、再び深層にたどり着いてレッドドラゴンを倒し、骨だけになったファリンを現代では禁忌とされる古代魔術を用いてマルシルが蘇生させるエピソードの前後から、重厚で陰鬱なテーマを伴うようになっていく。迷宮には複雑で精巧な魔術がはりめぐらされており、その力を操る「狂乱の魔術師」シスルによってファリンは奪い去られ、彼女は下半身がドラゴンになった姿で他の冒険者たちと合流したライオスたちに襲いかかり、冒険者の多くを殺害する。魔術によって蘇生した他の冒険者たちは地上に戻るが、古代魔術の使用を知られたライオスたちは地上に戻れなくなってしまう。

迷宮を操るシスルはかつて存在した王国に使える魔術師であり、窮地におちいった王国を救うために国の守り神である「翼獅子」を頼ったことで、迷宮と魔物が作られた。王の孫ヤアドを介してライオスに働きかけた翼獅子は夢の中で彼に語りかける。「お前には魔物たちへの愛がある」、「彼らの死を無駄にせぬよう口にしてくれた」、「私はそんなお前にこの国を 民を 魔物たちを託したいと思ったんだよ」。翼獅子はライオスが主となった迷宮の姿を彼に見せる。そこでは、現在は様々に対立している種族が共存しており、冒険者の探索は禁じられ、無害な魔物の畜産物で経済が回っている。ライオスは言う、「俺はずっとこういうことを考えていたのかも」、「同じ世界の生き物なのにただ殺し合うしかできない」、「それが妙に悔しくて何か変えられないかと思ってたんだ …たとえ食材としてでも」、「魔物と共に暮らせる世界があるのなら俺はそれを見てみたい」[*2]。

一方、迷宮の制圧を目的として派遣されたカナリア隊の隊長ミスルンによれば、かつて古代人は永久機関をもとめて無限の力をもつ異次元と門をつなげたが、それによってあちら側の生物を招いてしまった。その生物こそ「悪魔」であり、悪魔は人間の欲望を喰うことで力を得るため、それを危ぶんだ古代人は悪魔が自由に門を通ってこないように迷宮を作った。今、悪魔は多くの人々を迷宮へおびき寄せており、とりわけ強い欲望を持つ者を迷宮の主に選び、望みを叶えて更なる欲望を引きだしたうえでそれを喰い、力を蓄えて迷宮という門をぬけてこの世界を滅ぼそうとしている。彼の言い分が正しければ、翼獅子は悪魔であり、ライオスの希望を叶えてその欲望を喰おうとしていることになる。

『ダンジョン飯』は異世界を描いたファンタジー作品だが、その世界は(ミスルンの言う異次元を除けば)二層構造になっている。地上の世界では人が蘇生することもなく、魔物が徘徊することもない。地上の飲食店で食べられているのはベーコンやイモのような読者にも馴染みのある食材であり、地上とダンジョンの関係は読者が住む現実世界と本作のようなフィクションの関係の隠喩として捉えうる。実際、強力な魔術がはりめぐらされたダンジョンというアーキテクチャの内部においてのみ、魔物の生態系がうまれ、冒険者を魔法によって(高い確率で)蘇生することが可能になっている。ライオスたち冒険者はダンジョンに潜ることで自らの現実を様々に拡張していくが、それを可能にしているのはダンジョンという標準的媒体である。ライオスは魔物料理の比喩的イメージを通じて魔物と対称的な関係を取り結ぶようになり、「魔物と共に暮らせる世界」という漠然とした「日常=反現実」を求めながら冒険を続けてきたが、翼獅子との関わりを通じて、その想いの実現はダンジョンという標準的媒体自体の改変を意味することが明らかになっていくのである。

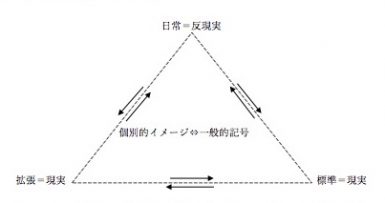

図1. 日常の時代における現実の動態

私たちが生きる拡張が規範化された現実は、あらかじめ与えられた標準的媒体によって一方的に規定されているわけではない。日々の実践(拡張=現実)において創出される変わらない日常(=反現実)は、標準的媒体によって模倣され限定されながら、その改変を促進する拠点ともなりうる。ミスルンが示唆するように「日常=反現実」(永遠)と「標準=現実」(アーキテクチャ)の短絡的な接続には大きな危険が伴うだろう。だが、両者の関係をいかに捉え直せるかという問いは、日常の時代における現実の動態(図1)において、重要な係争点となりうるものではないだろうか。

久保明教|Akinori Kubo

人類学者

1978年生まれ。大阪大学大学院人間科学研究科単位習得退学。博士(人間科学)。現・一橋大学大学院社会学研究科准教授。科学技術と社会の関係について文化/社会人類学の観点から研究を行う。主な著書に、『ロボットの人類学——20世紀日本の機械と人間』(世界思想社、2015)、『機械カニバリズム——人間なきあとの人類学へ』(講談社、2018)、『ブルーノ・ラトゥールの取説——アクターネットワーク論から存在様態探求へ』(月曜社、2019)、『「家庭料理」という戦場——暮らしはデザインできるか?』(コトニ社、2020)など。

*本稿は「Whenever Wherever Festival 2021 Mapping Aroundness——〈らへん〉の地図」オンラインプログラム「らへんのらへん──Around Mapping Aroundness」の一環として発表された。